مرحل تطور موة الكلي

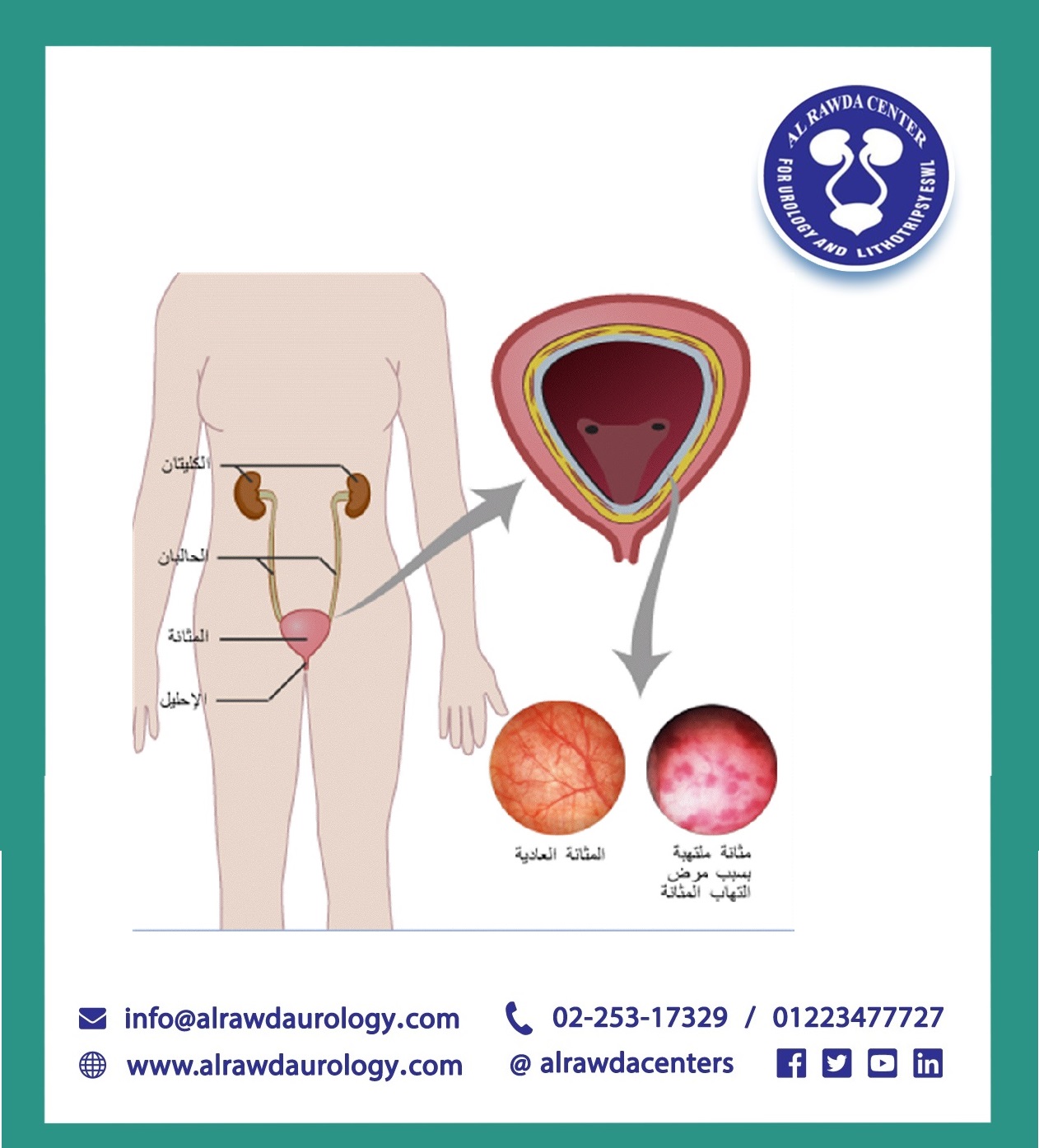

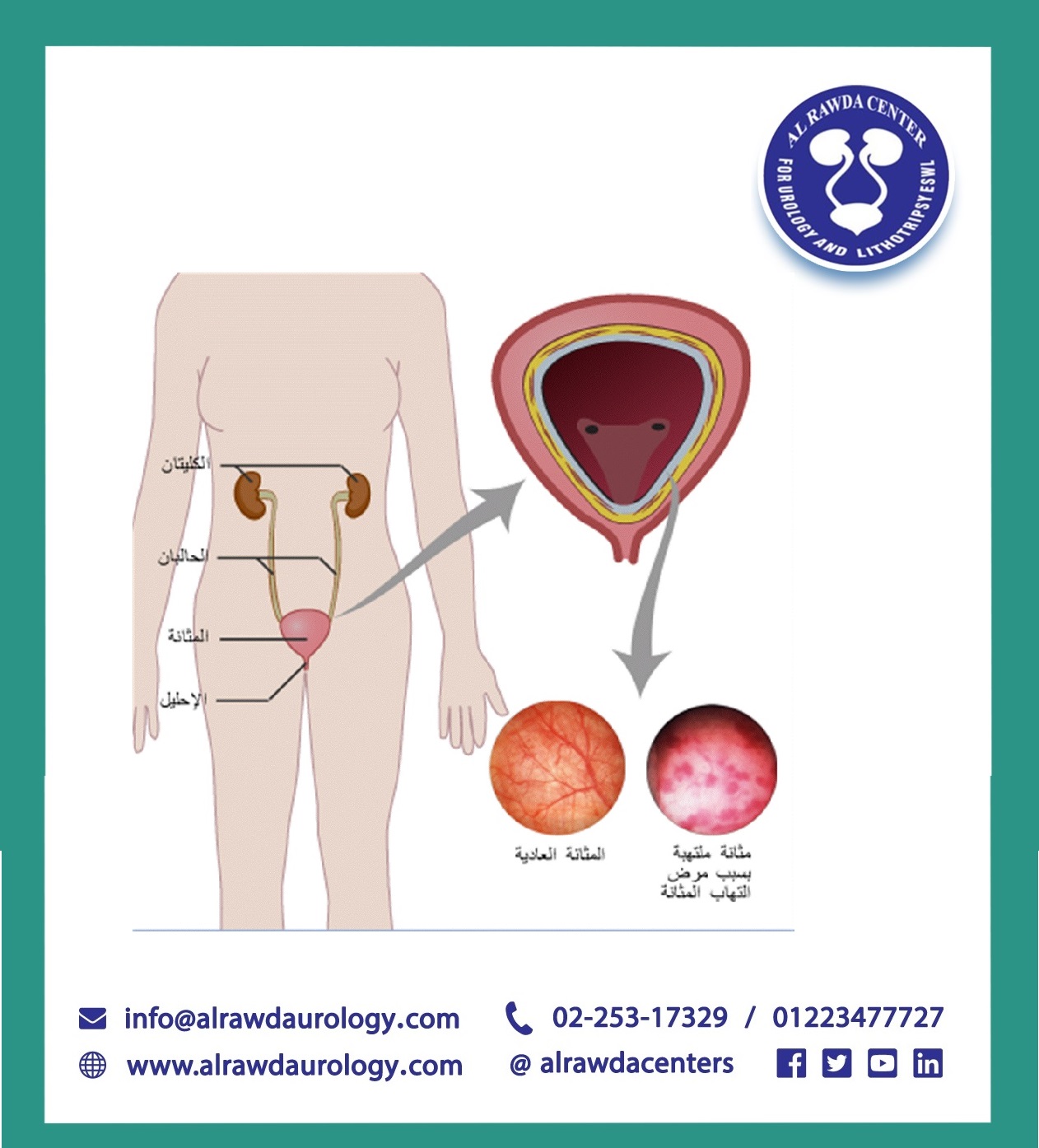

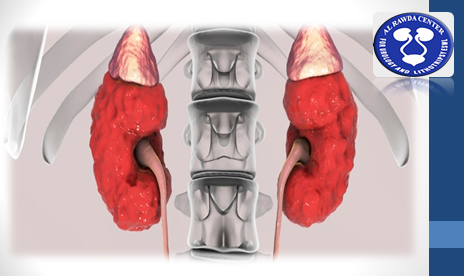

لا تعتبر موه الكلى مرضاً بل هي عبارة عن خلل أو تعطل في وظيفة الكلى الرئيسية والمتمثلة في تنظيف الجسم من السموم عن طريق البول. وفي هذه المقالة سنتعرف أكثر على ما موه الكلى جنبًا إلى جنب مع الأعراض والأسباب الرئيسية، وسنتطرق ايضاً الى مراحل تطوره والمضاعفات المرتبطة به العلاج. ما هو موه الكلى؟ موه الكلى (hydronephrosis)، تعني احتباس الماء داخل الكلى نتيجة ارتداد البول ورجوعه مرة أخرى من المثانة إلى الكلى بدلا من الذهاب إلى مجرى البول، هذا التدفق العكسي يؤدي إلى توسع حوض الكلى نتيجة تجمع السوائل. موه الكلى له العديد من المضاعفات الخطيرة لذلك إذا لم يتم علاجه في مراحل مبكرة فإنه قد يحدث ضمور تدريجي في الكلى ويسبب الانتفاخ والتورم وقد يمتد ليصل الى الحالب. مراحل تطور موه الكلى هناك أربع مراحل من تطور موه الكلية: موه الكلى الدرجة الأولى هذه هي المرحلة المبكرة من المرض، يتراكم البول مباشرة في الحوض الكلوي وتكون الكلية المصابة ما زلت قادرة على التعامل مع ضغط السائل المتراكم لكن تدريجيا جدرانها تصبح أرق والحوض يمتد أكثر وأكثر. موه الكلية الكلى الدرجة الثاني الضغط العالي المفرط من السائل يؤدي إلى أن يمتد حوض الكلى بقوة، في حين أن جدران الأنسجة تصبح أرق، وتتغير هيكلها، وبالتالي قدرتها على العمل تصبح فقط بنسبة 20%. موه الكلى الدرجة الثالثة ضمور حاد في أنسجة الكلى وضعف في أداء وظائفها وقد تحتفي هذه الانسجة تماما في وقت لاحق. موه الكلية الكلى الدرجة الرابعة هذه هي المرحلة الأخيرة من المرض عندما تتوقف الكلى المصابة ببساطة عن العمل كلياً. الأسباب هناك عدة أسباب تؤدي إلى موه الكلى أهمها: الانسدادات في المسالك البولية نتيجة تكون حصوات الكلى وتضخم البروستاتا. وجود خلل ما في العضلات التي يتصل بها مجرى البول والمثانة والتي تجعل البول يعود إلى الكليتين. انسداد خلقي في الحالب أو عند موضع اتصال حوض الكلى الحالب. انسداد عنق المثانة أو ضيق قناة مجرى البول.